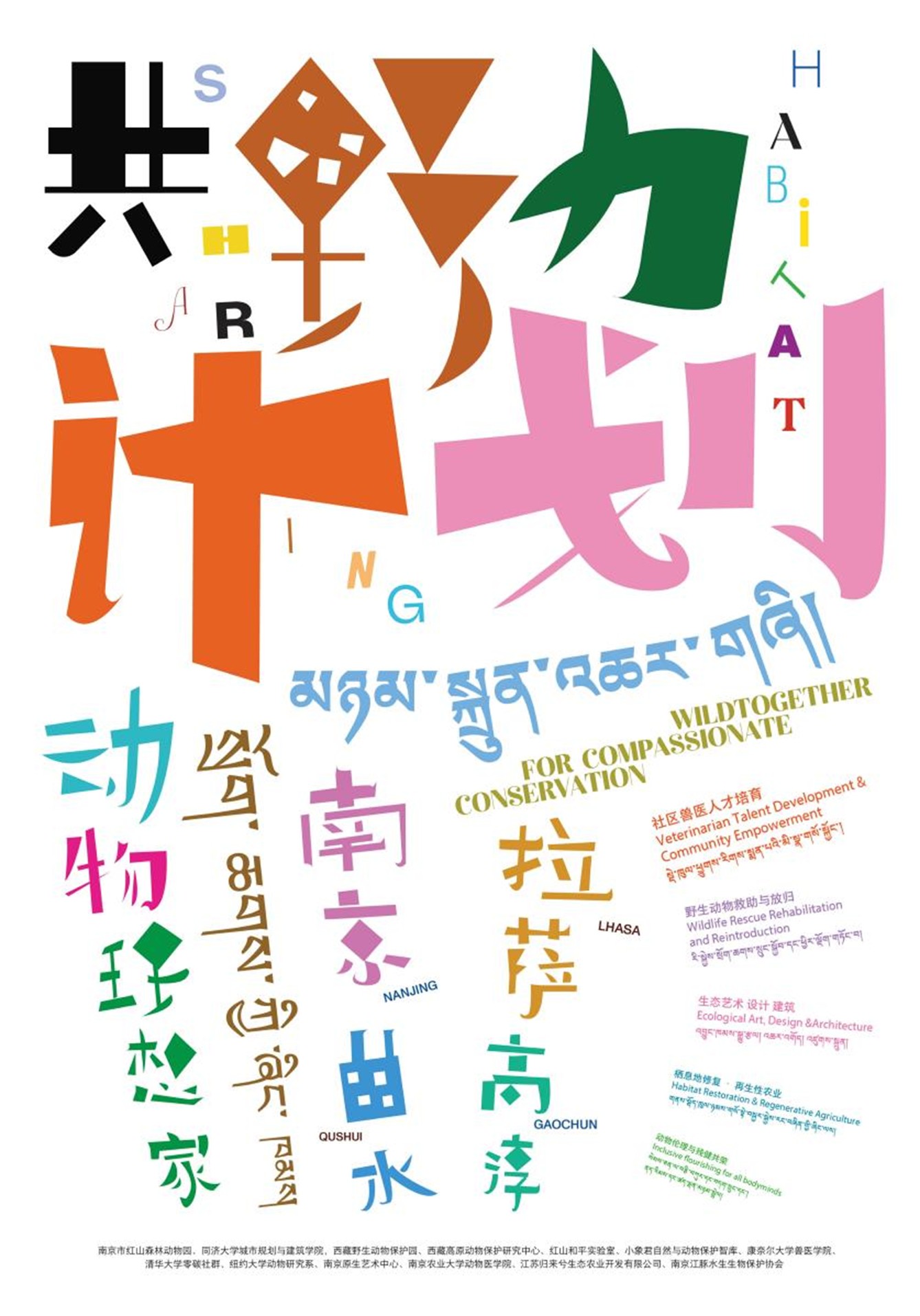

从南京到拉萨,一群怀抱生态理想的行动者,正耕耘着一条跨越东西的“生命守护长廊”。2001年,当西藏启动对世界海拔最高湿地——拉鲁湿地的系统性保护时,少有人预见,这份高原上的执着坚守,日后会成为拉萨荣膺“国际湿地城市”的重要伏笔。二十年之后,一项名为“动物理想家·共野力计划(Cohabitat Initiative·WeWild Impact)的行动倡议”,正以一种温和而坚定的方式,重塑着人与自然和平相处的伦理语境。2021年由南京红山森林动物园与同济大学联合发起,南京林业大学、北京山水自然保护机构、哈佛大学设计学院等机构陆续加入,它从国际青年实践营出发,聚焦城市动物园服务系统优化,以及城市化对本土物种生境的影响,采用实地调研与线上线下工作坊等形式展开联合共创。

四年间,“动物理想家”的步履从城市动物园迈向高原栖息地,其愿景从阶段性倡议,升维为围绕多责任主体“共野力”构建的长期行动。如今,议题持续拓展:生态文化空间重塑、野生动物救助与放归、兽医人才共育、动物伦理与残健共融,乃至栖息地修复与再生性农业彼此交织,共同勾勒出一幅跨地域、跨文化、跨物种的“社区生命关怀共同体”图景。

那曲市色尼区罗玛镇,兽医扎西德吉和林草局工作人员正在为一只受伤的黑颈鹤进行检查。

拉萨河与雅鲁藏布江交汇的曲水县,守护高原生灵是一场与时间赛跑的救援。作为西藏唯一具备野生动物救助资质的非营利性机构,西藏野生动物保护园常年无休:从深夜追踪闯入村落的藏马熊,到雪域深处转运受伤的雪豹,仅2025年上半年,“保护园”已成功救助雪豹、兔狲、黑颈鹤、白唇鹿等 44只国家重点保护动物;自建园以来,累计救助数量已达597头(只)。

然而,“使命背后亦有隐忧。园长丹增土丹坦言,早期设施滞后与人才短缺是制约保护效能的主要瓶颈。现有条件难以支撑日益增长的救助需求、限制了动物自然行为表达,更难以承载公众对深度科普教育的期待。面对高海拔环境的特殊性与现实发展中的多重挑战,“保护园”与南京红山森林动物园、同济大学共建‘高原野生动物保护研究中心’愈显其必要与紧迫。”

八月,西藏野生动物保护园迎来了一群特殊的探路者。他们来自天南地北,既有同济、清华、复旦、牛津、伦敦大学学院、伦敦大学亚非学院的藏汉学者,也有扎根高原的兽医、饲养员、文化策展人与政府工作人员。他们不仅是观察者,更是行动者——以“共野”之力,为高原生灵寻一片理想栖居,也为人与自然的未来,探一条可续之路。这里,不仅是野生动物的安居之所,更成为了藏地智慧与现代科学彼此叩问、相互启发的思想实验场——来自建筑学、风景园林、生态经济学、社会人类学等多学科团队,正尝试从土地脉动与乡野的呼吸中,寻回一种真正根植高原、呼应自然的设计语言。

正如同济大学副校长、上海城市空间艺术季总策展人李翔宁所言,“‘动物理想家·共野力计划’致力于探索人类与动物、自然和文化之间可持续共生的在地实践,推动设计学科在生态治理中的创新应用。它呼吁青年学子深入高原生命的真实现场,在持续行动中思考共生与边界的关系,进而涵养包容、坚韧的中华民族共同体意识。”从理念共识到治理实践,离不开脚踏实地的基层耕耘。在一次交流中,曲水县委书记汤官中回顾了南北山23.9万亩造林从荒山到青山的艰辛历程。他感慨道,“对绿色发展的坚守,不仅是曲水获得西藏唯一‘全国文明城市(区)’殊荣的精神底气,更让我们意识到,绿化荒山的意义远不止于水土保持——它是在为所有高原生命共建家园。这促使我们将视野从人居环境建设扩展至与野生动物共同维系的栖息地保护。”

设计循生灵天性,营造归生命现场

彭建生摄

当人类目光借助科技之力探向高原深处,雪豹——高原雪线上的独行客,终不再是转瞬即逝的背影。西交利物浦大学副研究员、国际雪豹网络指导委员会委员肖凌云借助红外相机网格与卫星追踪项圈,在跨越八千平方公里的栖息地中,拼凑出雪豹与其猎物的行为逻辑与生态联结。她指出,“一切保护的起点,都应回归对动物天性、栖息地本质以及人类所至变迁的深刻理解。”

以此为基,三组设计皆从动物行为出发,融合地域生态特征与文化语境,提出了兼顾在地智慧和现实关怀的生境蓝图。

A组提出“环境丰容—文化融入双轨策略”:通过营造微地形与本土植被,为野牦牛创造“可示可隐”的行为空间,回应其显露与回避的自然需求;同时设置舔盐区,既补充其生理所缺,也延续了藏民喂食糌粑与盐的古老习俗。

B组的“环形生境结构”设计,依据藏野驴种群行为配建觅食区、林区与湿地区等功能区,选种紫花针茅、冷地早熟禾等本土植物,以保障食源。同时,设置观测塔与沉浸式科普区,融合社区参与和动态视觉技术,将牧民的传统观察经验纳入科学监测。

C组针对白唇鹿救助与野放难题,提出“动态视觉混养”模式。其借助“隐蔽壕沟”实现动物间视觉连通,并结合三重高度的游线设计,构建多维观察视角。通过高原山地地形模拟设计,提升白唇鹿与其他食草动物共处的可能性。

这些设计思考,并未停留在图板之上,团队一次次走进牧区,倾听牧民、饲养员与兽医的在地经验,依据风雪节律、动物迁徙与圈养行为反馈,调校设计细节。他们所要营造的,是一个有生命、会呼吸的生境;这注定不是技术的单向赋予,而是根植于关怀、协作与文化理解的漫长耕耘。

同济大学建筑与城市规划学院景观学系副教授董楠楠在点评中感言,“在高原独特的自然环境中,设计实践面临着双重挑战:一方面是如何通过生态空间的精准营造,科学回应野生动物的生存、行为与福利需求;另一方面是如何使设计融入藏地生态智慧与文化基因,避免成为生硬的‘外来物’”。而令他欣慰的是,这群年轻人共同面对高原复杂的生态现实,摸索出一套理解共生关系的知识图谱。这种共创的意义,远超出任何一份设计图纸本身——它不是一座即刻落成的建筑,而是一种更为珍贵的产出:在他们心中植下‘生态整体性’意识。这正是设计学科参与国家生态文明建设过程中最根本、最深刻的创造性转化。

曾在荷兰灵长类公园(Apenheul)担任饲养员的指导老师和马町(Martijn De Geus),与大猩猩朝夕相处六年。这段经历不仅令他体悟到生命之间真实存在的情感连结,也埋下了他对“栖居”本质的追问。如今,作为清华大学建筑学院副教授,他将视野从灵长类社会延伸至人类建成环境,尤其关注高原地区的人与自然关系。在他看来,西藏野生动物保护园不仅联结着当地居民对自然的认知,更是一处可供世界观察、理解中国民族共生智慧的重要界面。唯有心怀敬畏、尊重一方水土的独特性,才能找到通往“天人合一”的具体路径——这不只是理想,而是可以被设计语言转译的现实。

然而,当宏观蓝图落向每一个具体生命的真实处境时,“生态整体性”中那份超越物种与功利的情感联结,究竟该如何理解?答案,或许就藏在保护园的一角——一头名叫嘎赛的亚洲象与饲养员索朗次仁的日常里。嘎赛年逾四十,独居于海拔3600米的拉萨河谷。一日,和马町走进象舍,与饲养员索朗次仁演交流“丰容”措施:用鲜枝替换干草,增设藏觅食网袋和蹭痒的木桩,引导嘎赛主动探索,缓解圈养焦虑。站在一旁的次仁认真记录并不时追问细节。他兴奋地表示:“我马上就来调整,让它生活得更自在。”

十余年来,次仁视嘎赛为家人,精心饲喂、体察情绪,深夜一闻异响便起身探看,默默守候。他说,“嘎赛是西藏唯一的大象,在我们的文化中象征吉祥。我尊重它,更感激它。说起来,是它在‘养’着我——没有它,我从哪里得到这份工作和收入呢?”随着交流深入后得知,嘎赛并非野外捕获,而是一头早年经历表演训练后被救助的老年象。对于次仁而言,他与嘎赛之间早已超越了饲养关系,升华为相互依存的陪伴。相比遥远的丛林,一个被温柔以待的余生,或许才是嘎赛真正需要的归宿。

在与同龄人交流时,小象君动物与自然保护智库观察员拉雍分享道,“在拉萨长大的我,常被问及‘动物福利’是什么。我的回答是:它是具身于日常的生命关怀。无论是日夜守护新生的虎崽,驱车数百公里救助受伤的猛兽,还是体贴关照一头大象的喜怒哀乐——哪怕资源有限、处境艰难,甚至前路未知,坚守一线的兽医与饲养员始终坚守对生命的照护与责任。人类与自然,从来不是支配与被支配的关系。真正的保护,不是隔离,而是共处;不是施舍,而是互养,是近在咫尺的日常选择。”

破壁者,共筑生命联结的“共野力”

当人类世的发展焦虑与生态危机迫使我们重新审视文明与自然的关系,增长的代价,正由缄默的自然与人类共同的未来承担。28年前,生态经济学理论先驱、伦敦大学学院全球繁荣研究所教授罗伯特·科斯坦扎(Robert Costanza)开创性地将“生态系统服务”引入人类发展的话语体系,首次为地球生命支撑系统赋予了经济语言——授粉的昆虫、涵养的水源、呼吸的森林,从此不再是游离于经济账本外的无声存在,而实现了系统性的“价值显影”。这不仅奠定了“绿色GDP”的学理基础,更从哲学层面动摇了工业文明对“发展”的执念,成为全球经济决策无法忽视的路标。

2025年10月29日,中国西藏发展论坛在林芝举行。科斯坦扎与其搭档伊达·库比泽夫斯基(Ida Kubiszewski)在开幕致辞中指出,“探讨西藏的发展,必须首先厘清‘发展’的本质——它意味着系统的整体优化,而非规模的无序扩张。西藏作为‘亚洲水塔’,其生态系统的服务功能或可量化估值,但作为生命本体的生态价值,却不可计价且无可替代。因此必须意识到,经济系统的良性运转深嵌于社会结构之中,而社会结构的持续繁荣,根本维系于生态系统的完整与健康。”在人类活动逼近地球承载力红线的当下,人类社会所面对的已非仅仅是局部的、技术层面的挑战,而直指文明路径的根本抉择:什么是真正的发展?如何在系统健康、生活质量与生命福祉之间,建立可度量、可感知的联结?

在拉萨,西藏野生动物保护园暨研究中心执行主任、科斯坦扎团队的中国博士生黄培,正致力于弥合学科与价值观念的鸿沟,将经济学维度的“服务”,转译为超越文明差异的“共生”实践,为“经济语言”注入“生命伦理”和“地方性知识”的灵魂。正如她所强调的,“‘共野力计划’不囿于单一物种与栖息地的技术性保护修复,而是在世界屋脊展开的‘大地伦理课’——它不标榜如何拯救自然,而是探索人类文明如何重新融入生命的循环,在共同的脆弱中,寻找共生的力量。”

而理论的生命力,终需在行动的土壤中扎根。“共野力计划”实践中的设计,不再囿于形态与空间的表达,更成为协调生命关系的媒介,连接“栖息地—城市”、融贯“文化—生态”。它不再是设计师的独白,而成为生命间的对话织体。从孤立的保护点到互联的社会生态网络,从实体环境营造延伸至文化心理的共建,保护的历程在此升华为一种整体性的生命关照——设计归于生命现场,守护因共情自发涌现,最终凝聚为“万物共在、地域共融、文明共享”的“共野”之力。

横亘于自然与城市、人类与动物、保护与发展之间的,是一道无形的认知之墙。“共野力计划”所呼吁的,是一场对空间秩序与生命叙事的深刻重构:超越人类中心与地理界限,构建一个由共享栖息地、交织生命轨迹与未知未来共同编织的“社区生命关怀共同体”。在这里,雪豹、岩羊、牧民,乃至拂过山脊的风与承载记忆的土地,都将褪去“它者”的标签,成为彼此感知、共同叙事的“共生居民”。

2025年初,拉萨市曲水动物园正式更名为西藏野生动物保护园。此举并非以“保护园”之名替换一个更动听的称谓,更非以新词包装旧有的圈养逻辑,而是突破地理边界与观念隔阂的转型实践。保护,不再是孤立的看护或单向的干预,而是与发展彼此嵌入、互为因果的良性循环。它所回应的,不仅是濒危物种存续的技术性命题,更指向一个更为根本的叩问——在多民族共生、多物种共栖的大地上,如何以体认之心、共建之智构筑一个更具包容性与生命韧性的未来?

“我所理解的‘共野力’,不止于保护与共情,它更指向一种积极的‘破壁’行动——在不同社会群体、认知框架、文明范式乃至生命形式差异间架设桥梁”,黄培进一步诠释道,“代际经验、城乡智慧,汉藏文化,甚至多元生命的感知方式,共同构成一个不可替代的多样性知识体系。‘共野力计划’正致力于将这类丰厚的生存智慧转化为地域文明持续生长的滋养,以生态文化价值重塑为内核,将参与式保护教育、社区共益经济与可持续生计考量,融入空间规划与发展伦理的双向建构之中。”

南京红山森林动物园公众参与救助动物放归现场

自2021年启动“动物理想家”以来,我们致力于探索出一条从城市向野外的行动路径。对此,园长沈志军指出,“真正的守护是双向奔赴,它不能固守于专业机构的孤军深入,更依托广泛的社会动员与扎实的在地协作。我们既要在城市中播撒保护意识的种子,更需搭建持续互动的平台机制,引导青年从认知走向行动,由热情的参与者成长为坚定的引领者。下一步,红山将支持西藏保护园人才体系建设,协助其提升在动物个体福利、保育设施升级、野生动物康复放归等领域的专业技能,打造浸润式的生态教育实景现场,呼吁更多人走近高原,为一线保护发声、出力。”

从南京到拉萨,这不是一段旅程的终点,而是一个长效协同平台的起点。“共野力计划”正由此出发,联动政策、商业、文化、学术、媒体与社区居民等多方力量,共建从城市(红山)到高原的生态修复廊道与人才共育机制。作为关键的实践载体,“保护园/研究中心”不仅是公众亲近高原生灵的窗口、触发生命共情的现场,更是跨学科协同的枢纽与新经济协作模式的探索前沿。它最终指向的,是成为连接汉藏文化、促进互鉴的精神家园。

这一切的实现,有赖于构建一个能有效沟通政府与民间,融合商业逻辑与社会价值、桥接多中心协同治理的文明实践平台,从而从根本上推动一种认知转型—环境责任不再被视作发展的成本和代价,而被重新定义为城市运行的基础设施、商业成长的新逻辑与栖居智慧的源头活水。维系生态系统健康与韧性、促进跨文化理解、培育“共栖共益”的社群联结——这些看似不具即时回报的投入,实则是朝向更高级文明形态的智慧投资。这不仅关乎新增长路径的起点,更是为未来世代积淀的生存之本。

藏族音乐人在阿里古格王宫遗址演绎民歌《心仪的舞蹈》,以果沃琴弹唱对自然的敬畏之心。

十日营期虽短,护生之行永无止境。2025年6月,素有“高原湿地变化指向标”之称的黑颈鹤,荣膺为拉萨市鸟。作为全球15种鹤类中唯一主要生活在高原的独特存在,每年10月至次年4月,约有4000只黑颈鹤跨越千里,迁徙至拉萨林周县国家级黑颈鹤自然保护区越冬。

“黑颈鹤在我们藏语里叫‘冲冲’,它如守望高原的牧马者与我们世代相伴。”指导老师格桑央拉谈起黑颈鹤时,言语间满是深情。在她眼中,冲冲不仅是藏民生活与信仰中的神鸟,更是史诗《格萨尔王传》中勇敢与智慧的化身。身为甜茶馆青年艺术季的总策划,格桑在林周县运营的西藏首个乡村公共文化空间(新时代文明实践所)——春堆百姓小院,正坐落于这一自然保护区内,毗邻黑颈鹤主要的越冬家园——春堆乡虎头山水库。“期待接下来能与南京红山、西藏保护园/保护研究中心一起,通过科研探索、生态育人、文化寻旅,带大家走近、理解黑颈鹤,共同守护它们的家园与生机,”格桑表示。

虎头山水库畔,藏族妇女在青稞地田间浇溉,冲冲信步身旁。达瓦次仁摄

发展的根系,唯有深植于健康的生态与社会土壤,让栖息地保护与城市发展交织为共生之网,方能支撑万千生命形态于此永续繁荣。循此愿景,“共野力计划”将以“共栖共益”为行动指南,让守护的发声始终伴随着文化的温度与本土生态智慧中的主体性视角,维系冲冲作为高原文化图腾所承载的生命尊严与集体记忆,践行“文化滋养保护,保护反哺文化”的精神契约。(作者黄培系拉萨市高原野生动物保护研究中心执行主任、伦敦大学学院全球繁荣研究所在读博士)

链接:http://m.banyuetan.org/jczl/detail/20251111/1000200033136021762829962395107096_1.html